Mi ciudad está situada frente al mar. Algunos dicen que es un pueblo, yo siempre la consideré mi ciudad. Hay perros que ladran a los carros; carteros que se equivocan cuando entregan cartas de amor, pero que nunca fallan cuando reparten cuentas por saldar; un parque donde corre la brisa por las tardes; un cura; varias profesoras de escuela; niñas que comen helados y no se saben sentar cuando usan falda; un payaso; vendedores de globos; policías; un borracho y un bobo (en mi ciudad son hermanos); y ancianos que compran billetes de lotería. El cielo es bastante azul, cuando hace frío hiela y cuando el sol calienta hace un calor infernal. Alguna vez dijo el poeta que “una ciudad donde llueve y hace sol estará por siempre condenada”, sin embargo, cuando eso pasa observo el arcoíris y no parece que anuncie la destrucción de nuestra urbe.

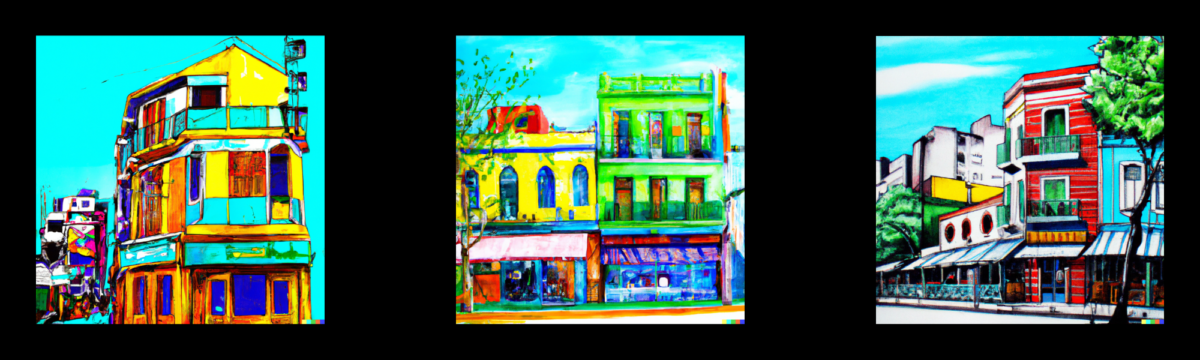

Una cosa tiene de particular el sitio del que hablo. Además de la gente que monta en bicicleta, en mi ciudad ninguna casa se parece a la anterior. En todas las calles se puede apreciar la historia de la arquitectura universal. De alguna manera se conjugan los estilos franceses, árabes, españoles, chinos, finlandeses, alemanes, italianos, mexicanos, y etcéteras. Lo único que no se construyen son iglús, pero es bastante entendible cuando el Sol está en el cénit.

Caminar por las calles de mi ciudad es bastante agradable, porque de alguna manera la mezcla infinita de estilos no causa nauseas ni malestar de ningún tipo a los sentidos. Es algo milagroso. Debo añadir que en un sobreesfuerzo, cada una de las identificaciones es de un color pintoresco, ninguno se repite. Cada uno de los muros es más alegre que el anterior, de bellas tonalidades vivas que mantienen el ánimo de todos los ciudadanos. Menos el mío.

Solía salir a caminar y veía a todo el mundo sonriendo: los perros que ladran a los carros, los carteros que se equivocan, los ancianos que compran lotería, las niñas que comen helado… y toda la gente del primer párrafo. Agotado de ver tanto derroche de colores, sonrisas y pendejada, decidí que debía encontrar una solución al tedio que puede llegar a producir el exceso de arcoíris; podría decirse que, en cierto modo comencé a entender al poeta y sus profecías. Fue así como llevado por mi rabia y mi locura decidí salir en medio de la noche y cambiar definitivamente mi ciudad. Regresé a la cama antes del alba y cerré los ojos.

Después de los primeros gallos, con exceso de violencia, unos cuantos tocaron a mi puerta. Me dieron tiempo de ponerme algo de ropa y tomar un breve desayuno. Afuera, la multitud me esperaba. Abrí la puerta y los policías me escoltaban para impedir que la turba enardecida me desgarrara en medio de su odio desenfrenado. Sólo había caras largas, maldiciones e improperios. Las niñas me arrojaban sus helados, alguno se atrevió a escupirme y un viejo logró atinarme un bastonazo que por poco me abre la cabeza.

Me subieron en la parte de atrás de la furgoneta policial y a través del cristal pude ver como mis vecinos y conciudadanos destrozaban la fachada de mi casa recién pintada de blanco y negro. Ahora el que sonreía era yo. Me perdonaron la vida y la cárcel, pero me desterraron para siempre de mi ciudad, que continuó siendo pintoresca e hipócrita.

Bucaramanga, marzo de 2012

*Extraído del diario de Carlos Andrés Sanabria